Mathematische Zusammenfassung (Summe der e-αr-Wellen)

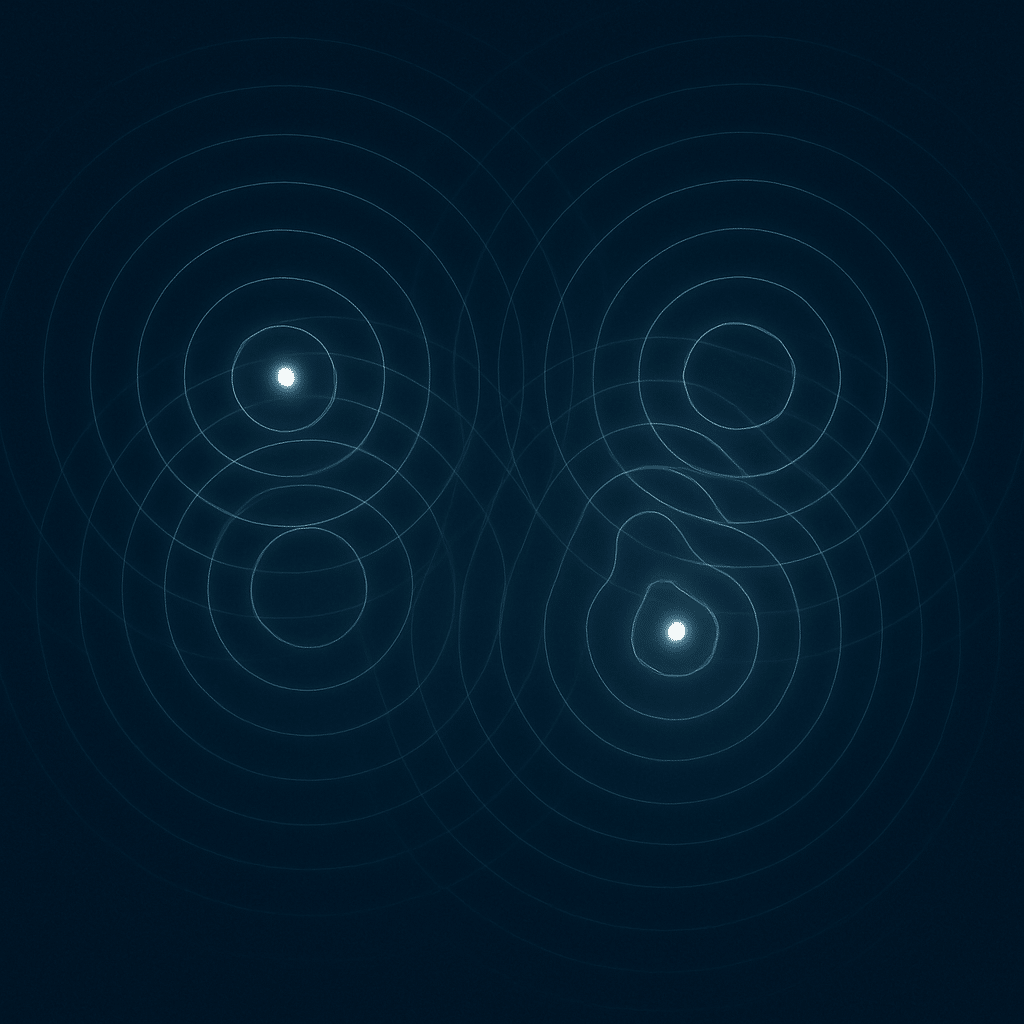

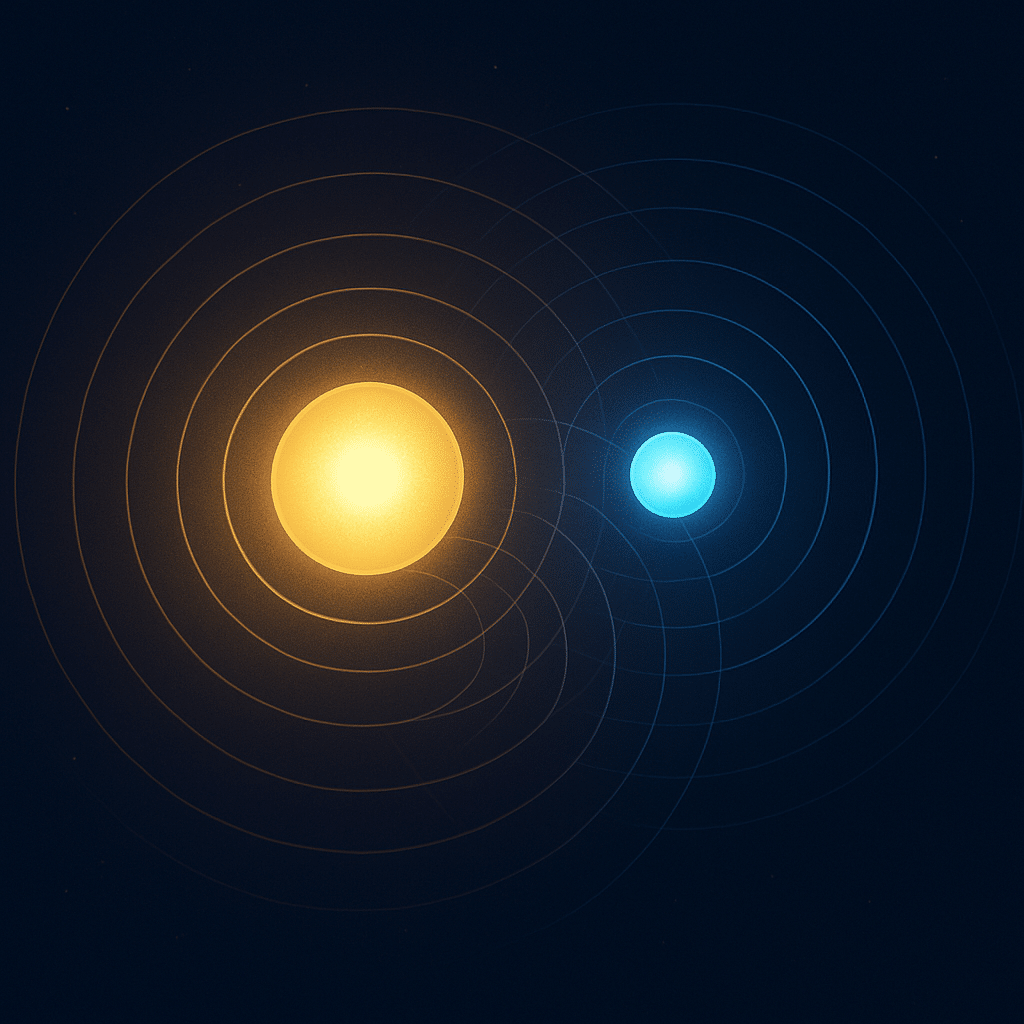

1) Ansatz (zwei Teilchen A und B)

Modellieren Sie jedes Teilchen als eine monochromatische, lokalisierte, isotrope Quelle eines komplexen Skalarfeldes (die „Materiewelle“):

\[ \psi_A(\mathbf r,t)=A\,e^{-\alpha|\mathbf r-\mathbf r_A|}\,e^{-i\omega_1 t}, \qquad \psi_B(\mathbf r,t)=B\,e^{-\beta|\mathbf r-\mathbf r_B|}\,e^{-i\omega_2 t} \]

und überlagern:

\[ \Psi(\mathbf r,t)=\psi_A(\mathbf r,t)+\psi_B(\mathbf r,t) \]

Wechseln Sie zu sphärischen Koordinaten um B: Schreiben Sie \(\mathbf r=\mathbf r_B+\mathbf s\) mit \(r=|\mathbf s|\ll R\), und definieren Sie:

\[ R=|\mathbf r_B-\mathbf r_A|,\quad |\mathbf r-\mathbf r_B|=r,\quad |\mathbf r-\mathbf r_A|=|\mathbf R-\mathbf s| \]

Für \(r\ll R\):

\[ \mathbf R-\mathbf s|\approx R- r\cos\theta + O(r^2/R) \]

so nahe bei B:

\[ \psi_A(\mathbf r,t)\approx A\,e^{-\alpha R}\,e^{+\alpha r\cos\theta}\,e^{-i\omega_1 t}, \qquad \psi_B(\mathbf r,t)=B\,e^{-\beta r}\,e^{-i\omega_2 t} \]

Am Punkt \(B_0\) (d.h. \(r=0\)), ist der Beitrag von A:

\[ \psi_A(B_0,t)=A\,e^{-\alpha R}\,e^{-i\omega_1 t} \]

2) Welche Wellengleichung ist zu verwenden?

Die korrekte freie Schrödinger-Gleichung lautet:

\[ i\hbar\,\partial_t\Psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\,\nabla^2\Psi \]

Seine stationären Zustände sind oszillierende ebene/sphärische Wellen; eine Hüllkurve \(e^{-\alpha r}\) allein ist keine exakte Freischrödinger-Lösung.

Um exponentielle Profile zu erhalten, verwenden Sie die Helmholtz- oder Poisson-Gleichung:

\[ (\nabla^2-\mu^2)\,\phi(\mathbf r,t)= -4\pi\,S(\mathbf r)\,e^{-i\omega t} \;\;\Rightarrow\;\; G_\mu(r)=\frac{e^{-\mu r}}{4\pi r} \]

Für eine Punktquelle:

\[ \phi_A(\mathbf r,t)=\frac{S_A}{4\pi}\,\frac{e^{-\mu|\mathbf r-\mathbf r_A|}}{|\mathbf r-\mathbf r_A|}\,e^{-i\omega_1 t} \]

In der quasi-statischen Grenze \(\mu\ bis 0\):

\[ G_0(r)=\frac{1}{4\pi r} \]

3) Effektives Potential und das Gesetz 1/R

Wenn B an das Feld von A mit der Kopplung \(g_B\) koppelt, ist die Wechselwirkungsenergie:

\[ V_{AB}(R,t)= \frac{g_A g_B}{4\pi}\,\frac{e^{-\mu R}}{R}\cos(\omega_1 t+\varphi) \]

Nach zeitlicher Mittelung (oder wenn \(\omega_1\simeq\omega_2\)):

\[ V_{AB}(R)\propto \frac{e^{-\mu R}}{R} \]

Die entsprechende Kraft ist:

\[ \mathbf F(R)=-\frac{g_A g_B}{4\pi}\,e^{-\mu R}\links(\frac{1}{R^2}+\frac{\mu}{R}\rechts)\hat{\mathbf R} \]

Im Langstreckenlimit \(\mu R\ll 1\) reproduziert dies ein 1/R² gravitationsähnliches Gesetz.

4) Nützliche Identitäten (schnelle Validierung)

Laplacian von radialen Exponentialen:

\[ \nabla^2(e^{-\alpha r})= e^{-\alpha r}\left(\alpha^2-\frac{2\alpha}{r}\right) \]

Die Identität der Greenschen Funktion:

\[ \nabla^2\!\left(\frac{e^{-\mu r}}{r}\right)=\mu^2\frac{e^{-\mu r}}{r}-4\pi\delta(\mathbf r) \]

Die 1/r-Singularität (und das Fernfeldgesetz 1/R) ergibt sich aus der Struktur der Green’schen Funktion \(G(r)\sim 1/r\), nicht aus einem bloßen \(e^{-\alpha r}\) ohne den Faktor \(1/r\).

In zwei Zeilen

- Überlagern Sie lokalisierte Wellen: \(\Psi=\psi_A+\psi_B\) mit Hüllkurven \(e^{-\alpha r}\).

- Um ein Potential \(\sim 1/R\) (und eine Kraft \(\sim 1/R^2\)) zu erhalten, muss der Vermittler Poisson/Helmholtz gehorchen: \(G(r)\sim e^{-\mu r}/r\). Dann ist \(V_{AB}(R)\propto e^{-\mu R}/R\), und für \(\mu\to 0\): \(V\propto 1/R\).